【とこぽへんしゅう部がおとどけする「とこポスト」 キッズばん】とちぎにもおにがいた!? せつ分にちなむ「とちぎようかいでんせつ」

2月2日は、せつ分。せつ分といえば、「おには外!」のかけごえでおなじみだね。

さて、とちぎにも「おにがいた」というでんせつがあるって知ってるかな?

おにのほかにも、とちぎには、さまざまなようかいのお話がのこっているよ。

さあ、どんなようかいだろう?ドキドキしながら読んでみて!

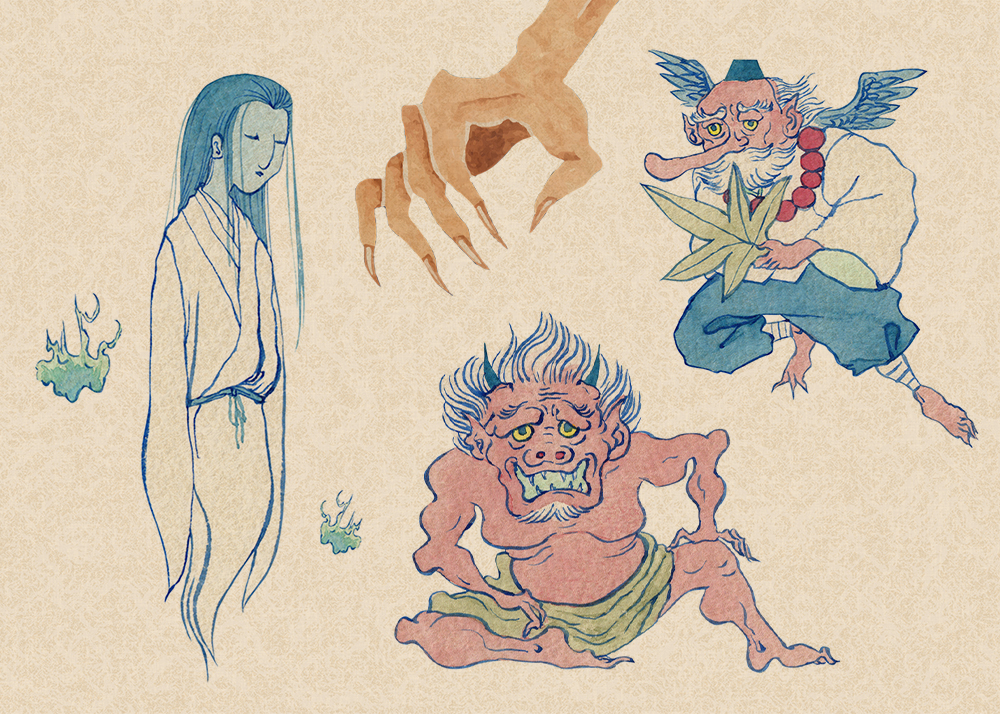

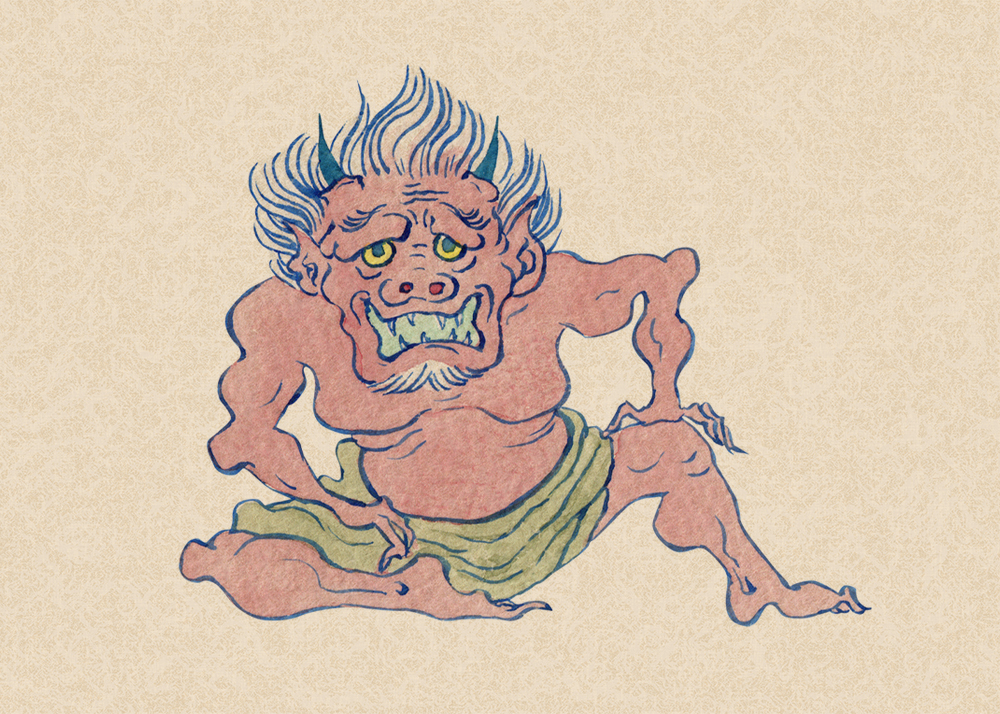

身長3メートル!きょ大なおに「百目鬼(どうめき)」

むかしむかしの平安時代、今の宇都宮市(うつのみやし)のお話だよ。

田原藤太(たわらのとうた)というぶしが歩いていると、知らないおじいさんに出会ったんだ。そのおじいさんは、「大曽(おおぞ)の里の北西にある兎田(うさぎだ)に行け」と言った。その兎田というのはね、死んだ馬をすてる「馬すて場」といわれる、気味の悪いところだったんだって。

田原藤太がおじいさんに言われた通り、兎田に行き、しばらく待っていると……

身長が3メートルもある、でっかいおにがとつぜんあらわれて、いきなり死んだ馬に食いついた!

こわいよね、ビックリするよね!でもね、田原藤太はそこで「ギャー!」とさけんだり、にげ出したりはしなかった。

落ち着いて、弓を引きしぼり、一本の矢を放った!その矢はおにのむねにみごと命中!おにはにげ出したものの、ばったりと倒れたんだ。

おにがいなくなった後、兎田は「塙田(はなわだ)」と名前もかわり、人が住むようになったんだって。

このおにだけど、「百目鬼(どうめき)」とよばれているんだ。百目鬼は、漢字で「百の目のおに」と書いて、「どうめき」と読むんだけど、これは、百目鬼がその名の通り「100この目を持っていたから」とも、「100ぴきのおにの頭目(とうもく、カシラのこと)だったから」とも言われているよ。

ちなみに、「塙田(はなわだ)」は今でも宇都宮市の地名にあって、栃木県庁(とちぎけんちょう)があるところも「塙田」だよ。そして、栃木県庁の近くには「百目鬼通り(どうめきどおり)」という通りがあって、おにのでんせつを今につたえているよ。

よくばりのおばあさんを地ごくにつれていく「おにのつめ」

むかしむかし、金かしと米屋をしている、よくばりのおばあさんがいたんだ。

このおばあさんの家には、大きな「買いマス」と小さな「売りマス」があった。

村人が米を売りに来たときは、おばあさんは大きな「買いマス」ではかって買うんだ。そうすると、同じお金でたくさんのお米を買うことができるね。

でも、村人がお米を買いに来たときには、おばあさんは小さな「売りマス」ではかって売る。つまり、同じお金でも少しのお米しかわたさない、ということ。……とんでもない、インチキだね!

そんなよくばりだから、村人からはきらわれていたおばあさんだけど、じゅ命でとうとう死んでしまった。

その夜、おばあさんのおそう式をたん当することになった、お寺のおぼうさんの前にあらわれたのは、なんと地ごくから来たおに!おには、自分は地ごくのえんま大王の使いだと名乗った。

「このおばあさんは地ごく行きが決まっている。だから、おそう式に出るひつようはない」

そう言われても、「はい、そうですか」とは引き下がれないおぼうさんは、おにを追い返したんだ。

いよいよ次の日のおそう式当日、ひつぎを運ぶ行列がおはかに向かっていると、急にビューッと強い風がふき、大雨がザーザーふってきた。さらに、黒い雲からあらわれたのは、長いつめのついたきょ大な手!きょ大な手は、おばあさんの入ったひつぎをグイッとつかんで、空中に持ち上げた。

みんなおどろいてこしをぬかしてしまったけど、おぼうさんだけはゆう気を出して「ほっす(お坊さんが使う、ふさふさした毛のついた法具)」で、「手」をさっとはらったんだ。

すると、おそろしい悲鳴が聞こえて、ひつぎは地面に落ち、あたりはパッと明るくなった。ひつぎの近くには、お坊さんに払い落とされたおにのつめが落ちていたんだって。

同じお話は、真岡市(もおかし)や益子町(ましこまち)などにつたわっているよ。

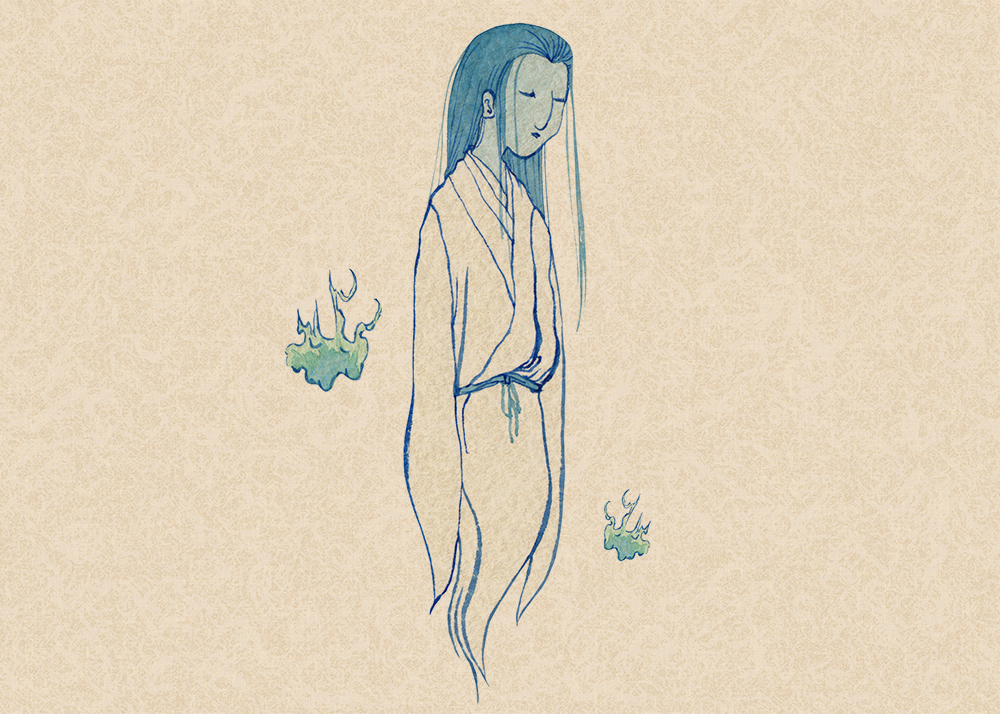

ふぶきといっしょにやってくる「雪女」

むかしむかし、今の那須郡那須町(なすぐんなすまち)の湯本温せんのお話だよ。

温泉では、村人が交代で小屋に寝泊まりして、温せんの番をしていたんだって。

あるとき、政右衛門(まさえもん)という人が当番になったんだけど、すごいふぶきの夜にひとりでいると、戸をどんどんとたたく音がするんだよ。

「何だろう?」と戸を開けると、きれいな女の人が立っていて、「一ばんとめてください」とたのむんだ。政右衛門は、「こんな大雪の中、ひとりでやってくるなんてあやしいな、キツネかタヌキが化けているのかも?」と思ったけど、「どうしてもとめてほしい」とたのまれて、とめることにした。

次の朝、女の人は「ありがとうございました」と言い、とめてくれたお礼に、自分のかみの毛にさしていた、くしとかんざしを政右衛門に手わたすと、またふぶきの中に消えていったんだって。

「ああよかった」と政右衛門がくしとかんざしを持って、小屋に外に出ると、おどろいたことに雪なんてふってなくて、外はいいお天気!しかも、もらったくしとかんざしは、日光に当てるとみるみるうちにとけてなくなってしまった。

後で、政右衛門から話を聞いた村人たちは、「きっとその女の人は、雪女だったんだよ」と言い合ったんだって。

どこへだってひとっとび!「てんぐ」になったわかもの

むかしむかし、今の鹿沼市(かぬまし)のお話だよ。

酒野谷(さけのや)というところに、次郎作(じろさく)というわかものがいたんだけど、この人は山や川に遊びにいっては、何カ月も帰ってこなかったり、ふしぎな行動をしていたんだって。

ある日の朝早く、次郎作は、お母さんに「今日は加波山(かばさん、茨城県にある筑波連山の山)の神社のお祭りだから、行ってくる。お赤はんをたいておいてくれ」と言いのこして出かけていった。

言われたとおり、お母さんがお赤はんをたいていると、「ああつかれた」と次郎作が帰ってきた。お母さんは、びっくりぎょうてん。だって、酒野谷から加波山までは、50kmもあるんだよ。ふつうの人が歩く速さ、時速4kmで歩いていくと、かた道だけでも12時間はかかってしまう計算なんだ。昔のことだから、自動車や電車なんてないし、自転車だってまだない。どんなにがんばって歩いたって、こんなに早く帰ってこられるわけがないんだよ。

でも、次郎作は「本当に行ってきたぞ、ほら」と新しいおふだも出して見せて、「つかれたから、ちょっとねる。でも、ねているところをけっして見るなよ」と言って、となりの部屋でねてしまった。

「いくら何でもおかしいな」と思ったお母さんは、ふすまをそっと開けてのぞいて見た。

すると……部屋の中では、鼻の長いてんぐのすがたになった次郎作が、部屋いっぱいに羽根を広げてぐーぐーねていたんだって。次郎作は、神社までてんぐの羽根でとんでいって、帰ってきていたんだね。

はっと目をさました次郎作は、「見られてしまっては、もうここにはいられない」と、どこかへとんでいってしまったんだって。

[参考文献]

日向野徳久『栃木の民話第一集』[新版]日本の民話32,未來社,2016

日向野徳久『栃木の民話第二集』[新版]日本の民話39,未來社,2016

下野民俗研究会『読みがたり 栃木のむかし話』,日本標準,2004

栃木の民話語り かまどの会『親と子で語る うつのみやの民話』,随想舎,2011

小杉義雄『鹿沼のむかし話』,栃の葉書房,1987

栃木県教育委員会「とちぎふるさと学習」とちぎの民話

宇都宮市歴史文化資源活用 推進協議会「宇都宮の歴史と文化財」宇都宮にまつわる民話